Кирилл Зарубин - ученик 11-го класса лицея №9, член Оренбургского областного литературного объединения им. В.И. Даля (руководитель – Г.Ф. Хомутов), участник семинара для одарённых детей в Литературном институте имени Горького. Лауреат конкурса «Рукописная книга» и Международной литературной премии им. Н.Ф. Корсунова.

Его рассказы напечатаны в газете "Вечерний Оренбург" 11 октября 2017г.

Владимир Пшеничников

Один в доме

Сашка Ракитин, забыв, что в стакане кипяток, глотает чай, и лицо его багровеет.

– Терпеть не могу, когда поют, – бормочет он недовольно.

– Ой, а я люблю! – признаётся Наташа и хитро добавляет: – И очередь моя, а, Саш?

Да, очередь её. Сашка с треском разгрызает сахар.

– Только плащ надень, – говорит он. – После бани всё-таки.

Наташа убегает переодеваться. Бросив чай, Сашка поднимается и идёт следом. В спальном закутке горит светильник, и на занавеске отпечатывается чёткая подвижная тень. «Не уходи», – хочется сказать Сашке, но он сдерживает себя и смотрит в кроватку, где едва слышно посапывает их восьмимесячный Мишка.

– Саш, застегни, – тихонько зовёт Наташа.

И вот она уже ушла, только запах духов остался. Для Сашки начинается обычная в такие вечера маета. Он идёт в спальню – всё поближе к кроватке – и, развернув «Советскую женщину», ложится поверх одеяла на супружескую «полуторку». Разглядывая фотографии в журнале, доходит до «Моделей сезона» и приближает журнал к глазам. «Элегантность. Женственность. Изящество». И слова чужие, и манекенщицы с их застывшими полуулыбками. Они красивые, наверное, а от подушки так пахнет Наташей. Сашка поднимается и идёт на кухню.

О том, чего стоило переделать старый отцовский дом, они давно уже перестали вспоминать вслух, но, оставаясь один, Сашка припоминает и дуроломство своё, и то, как выписывал, доставал и подтаскивал материалы. Отстраиваясь, он запрещал Наташе приходить к нему, но однажды она не послушалась и пришла, когда он возился с дверью, упрямо не желавшей плотно и чисто входить в косяки. И, злой, измотанный за день, он только притих и улыбнулся ей. Наташа была в брючках, тонком коричневом свитерке, а на голове у неё белела косынка, подвязанная сзади, совсем как у его матери когда-то.

– Вот я и пришла, – сказала она. – Покажешь мне свои палаты?

Сашка, забывшись, рванул на себя дверь, и та, вывалившись из косяков, пребольно ударила его по плечу и голове.

– Ох-и! – вскрикнула Наташа. – Больно? Давай приколотим её поскорей!

И упрямая дверь сдалась.

– Анкерный ход! – провозгласил Сашка. – Прошу!

Наташа, склонив голову, прошмыгнула мимо, и он не разглядел её лица. Она ходила по комнатам, дотрагивалась ладонями до подоконников, а Сашка ждал её на пороге, прислонясь к косяку.

– И это ты один всё? – спросила Наташа, вернувшись.

– Почему один? А Лёшка, дядя Кирилл, Игнатич… А времени-то сколько прошло!

И вдруг она подняла руки, прижалась к Сашке и приткнулась лицом куда-то под мышку.

– Ну… что ты, я чумазый, я…

– Ты, ты, – перебила его Наташа. – Мой, настоящий.

Она отпустила его, и Сашка стал вытирать руки, отряхиваться. Помывшись, он пошёл переодеваться на погребку, Наташа и туда заглянула.

– Ты здесь спишь? – спросила удивлённо.

– Да, под тулупом – самое то!

– Саша, миленький…

– Ты… жалеешь меня, что ли?

– Да нет же, нет! Я люблю тебя.

Одно и то же вспоминает Сашка, когда остаётся вечерами с Мишкой. Воспоминания захватывают его, он начинает торопить их, и в нём всплывает горячая волна, смывающая поднакопившийся за день мусор.

Следом была суббота. Сашка освободился пораньше и сразу стал наводить раствор: пора штукатурить стены. Наташа тоже пришла, повесила на ручку двери сумку и принялась за работу.

– Ты где полутёром научилась работать?

– В стройотряде. А ты?

– И я, – усмехнулся Сашка.

– Наш назывался «Аэлита», – сказала Наташа.

– А наш – просто стройбатом! – Сашка рассмеялся.

Вскоре от входной двери кто-то окликнул его, и он вышел. На пороге стояла тётя Дуня Гридасова.

– Сашок, мы баню топим, ты приходи вечером.

– Да я не знаю, тёть Дунь, – замялся Сашка, – завтра опять глина.

– А мне можно? – вдруг спросила из-за его спины Наташа.

– Ой, да Наталья Викторовна, да пожалуйста!

В баню Сашка пошёл после всех и, задыхаясь от мокрого пара, вдруг запел там, безбожно фальшивя: «Мы хлеба краюшку, на-па-па-лам!» Присев в предбаннике передохнуть, подумал, что Наташа, заждавшись его, может уйти, и заторопился. В сгустившихся сумерках он увидел в своём дворе развешанное бельё на верёвке, жёлтый свет в окошке и чуть было не заорал свою песню с начала. На погребке шумел примус, пахло жареной картошкой. Когда он вошёл, Наташа нарезала хлеб и, не поднимая головы, весело сказала ему:

– С лёгким паром, хозяин!

Сашка отшутиться не сумел, и она быстро подняла голову. Он шагнул к ней, но застыл на полпути.

– Отдохни, – тихо сказала Наташа. – Сейчас всё будет готово. – Заглянув в сковородку, сняла её и поставила чайник.

За столик они уселись друг против друга, и Наташа сказала:

– В следующий раз мы обязательно выпьем вина за наш дом. Можно я сегодня останусь?

У Сашки перехватило дыхание, не то что речь, и он быстро покивал согласно. Ужинали они, кажется, молча и точно избегали случайных соприкосновений.

– Я выйду покурю, – сказал потом Сашка.

– Выйди, но не кури, пожалуйста.

Потом она его позвала. Сашка вошёл, закрыл дверь и остановился в темноте.

– Раздевайся и иди ко мне, – прошептала Наташа.

Разогретый воспоминаниями, Сашка заглядывает в кроватку и снова идёт на кухню. Свет он не включает, распахивает форточку. Прохладный, напоённый запахами оттаявшей земли воздух вливается в комнату, слегка остужает Сашкину голову.

Свадьбу они играли у Наташиных родителей в дальнем райцентре. Просто устроили семейный вечер, на котором со стороны жениха были Лёшка Федотов да Любка Огурцова – Любовь Ивановна, учившаяся с Наташей в педучилище.

Потом доводили до ума дом и двор, но главное было уже позади. Понемногу стали выходить на люди, больше в кино, если кинщик Лёшка уж особенно его расхваливал, но им, кроме друг друга, никто не был нужен в то время. Днём Наташа учила ребятишек, Сашка крутил баранку новенького «кировца» – всё это было лишь преддверием их вечеров и ночей.

– Сына хочу, – высказался Сашка в каком-то застолье.

– Какое скромное желание! – рассмеялся Лёшка. – А почему не трёх?

– И трёх, но потом, а пока одного – Мишку! Пусть Михайла Александрыч будет, как Шолохов!

Он заговаривал об этом и наедине с Наташей, а та мягко укоряла его: «Не торопи, он сам о себе заявит». Но дожидаться молча Сашка почему-то не мог и не понимал сдержанности жены.

– А выучим мы его на инженера, – говорил он, не особенно задумываясь. – Вот только когда же он…

– Саша!

И Сашка уловил вдруг в голосе жены не только укор, но и раздражение.

– Ну, а чего? Сколько мы живём-то?

И пошло-поехало. Наташа зачем-то сказала, что для начала не мешало бы и ему поступить в заочный техникум, он ответил, что образования ему достаточно, чтобы сотворить себе сына, потом…

А потом, хотя мир был восстановлен, у них что-то не стало ладиться ночами. Наташа плакала потихоньку, Сашка злился, и кто знает, во что бы это ещё вылилось, не появись Мишка. Снова вернулись к ним радость и новые надежды, только… только за каким вот чёртом выдумали они эту дурацкую очередь в кино? Лёшка, баламут, надоумил, а они и обрадовались.

Сашка собирается бросить окурок в форточку и вдруг слышит звуки знакомой песни:

Трудно было человеку

Десять тысяч лет назад,

Он пешком ходил в аптеку,

На работу, в зоосад.

Он задёргивает штору и включает на кухне свет. Песня из клубного «колокола» означает, что сеанс окончен, а значит, сейчас и Наташа будет дома.

Поставив на плиту чайник, Сашка подсаживается к окну так, чтобы не отбрасывать тень на занавеску, и прислушивается. Народ уже идёт мимо, оживлённо разговаривают. Потом голоса замолкают, заканчивается и пластинка. Закипает чайник на плите, а он всё один. «Так-так-так, – распаляется Сашка. – Придёт ведь как ни в чём не бывало, да ещё придумает что-нибудь насчёт Любки Огурцовой».

В последнее время Наташа заговорила о том, что соскучилась по работе, по школе, что пора всё-таки Сашке всерьёз задуматься об учёбе, и она же первая предложила ходить в кино пока по очереди, послав для начала (для замазывания глаз!) его. Всё чаще приходит к ним «посидеть» тётя Дуня Гридасова. Сашка не понимает всего этого, но, предчувствуя что-то, злится и отмалчивается. Мишке всего-то восемь месяцев, а они…

Под окном раздаются наконец дробные шажки, и Сашка торопливо скрывается в горнице. Услышав щелчок прикрываемой двери, он снова появляется на кухне и щурится от яркого света.

– Что, Миша проснулся? – озабоченно спрашивает Наташа. – Нет? Фу-у… Я, наверное, здорово задержалась?

– Чай будешь? – спрашивает Сашка.

– Да ну его, – улыбается Наташа. – А я с Любой простояла.

– Угу, – согласно кивает Сашка, присаживаясь к столу.

– А кино – чудо! – продолжает Наташа. – Только их две серии, оказывается, вторую Лёша на завтра оставил.

Сашка молча смотрит, как Наташа раздевается. Повесив плащ, она подходит к нему и заглядывает в лицо.

– Ой, а оброс-то ты у меня! Волосы копной прямо.

– Да ладно, – говорит Сашка, – завтра с утра надо водопроводом заняться, а потом мне в ночную, – и наконец улыбается. – В ночную мне, а то бы ты досмотрела своего Раджкапура.

– Ой, да нужен он мне, – отмахивается Наташа. – Ложимся?

Сашка кивает, и, выключив свет, они вместе крадутся в потёмках. Наташа включает ночник и склоняется над кроваткой. Потрогав простынку, она прижимается к Сашке и тихонечко шепчет:

– Мужички-и мои…

Александр Сергеевич Ракитин вздыхает, переводя дух, закрывает окно и задёргивает шторы. Кухня теперь полна весенней свежестью, пропитавшей ночной воздух. Тихо было за окном, но ещё тише в доме. Можно включить свет, подойти к портрету Натальи, сделанному Мишкой в наилучшей мастерской, но это он любит делать по утрам, особенно когда солнце уже заглядывает в окна.

Пережив смятение и бестолковщину первых дней без Натальи, Александр Сергеевич вспомнил её последние слова и как-то сразу, без размышлений, поверил им.

В последний свой день, в среду, жена попросила прибрать её. Он увёл Стёпку играться в гараж, Мишка нагрел воды, перенёс из бани две шайки, вёдра и тоже пришёл к ним. Внук уже начал скучать, когда сноха наконец позвала всех в дом.

Наталья лежала светлая, торжественная, а, увидев их, улыбнулась и протянула к ним руки.

– Мужички мои, – проговорила отчётливо. – Всегда буду любить вас. Всегда буду с вами. Я знаю.

Знает это и Александр Сергеевич.

Оренбургская область

Опубликовано в №45, ноябрь 2017 года

Иван Ерпылёв

Проходной дворъ

С 1995 года в Оренбургской области издавался литературно-художественный и общественно-политический альманах «Гостиный Двор», созданный поэтом, переводчиком, издателем Игорем Александровичем Бехтеревым, ранее работавшим в столичных издательствах «Литературная Россия», «Роман-газета», «Художественная литература», журналах «Новый мир», «Огонёк», «Родина».

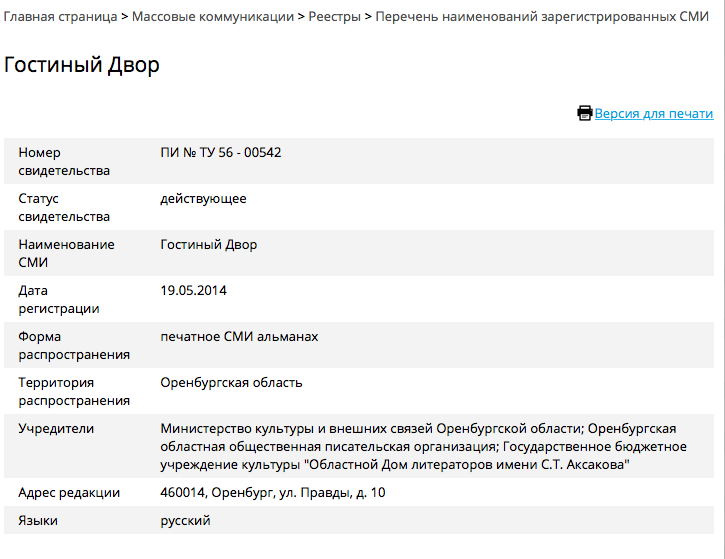

Учредителями СМИ были Оренбургская областная общественная писательская организация Союза писателей России и Комитет по культуре и искусству Администрации Оренбургской области (сейчас – Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области). И.А. Бехтерев успел издать 21 выпуск альманаха.

О трудностях в издании альманаха и последующем уходе главного редактора пишут в статье «Когда уйдём с «Гостиного Двора» Александр Старых и Ольга Мялова:

«Идея создать собственный альманах неожиданно получила поддержку областной власти. Заместитель губернатора Валентина Торукало, познакомившись с проектом, одобрила его и обеспечила финансирование первого номера. Бехтерев исхитрился растянуть сумму на три. Правда, при этом сам остался без зарплаты. И не получал её ещё довольно долго. Только начиная с шестого номера, когда выпуск альманаха стала «опекать» Л.П. Петрова, директор Оренбургского книжного издательства, зарплата «пошла». До трёх тысяч рублей за номер. А выходило таких номеров – два-три в год максимум.

...В комнатке Дома литераторов без помощников и выходных он печатал и перепечатывал на машинке материалы первых номеров «ГД». Потом не стало и этой комнатки. Потом умерли родители, финансовая подпитка кончилась, жить стало негде и не на что. И с «Гостиным Двором» – никаких перспектив, ничего конкретного. Тогда-то и пришла мысль: вернуться в Москву.

В конце концов проблему с жильём удалось решить, и Бехтерев снова взялся за работу в надежде на то, что вскоре решится главная проблема: юридического статуса альманаха и его редактора. Однако решение простого на вид вопроса затянулось на годы, превратилось в волокиту, сопровождаемую бессмысленным изнурительным хождением по высоким кабинетам.

В конце концов редактора «ГД» И. Бехтерева сделали… сотрудником газеты «Оренбуржье». Плоды нового сотрудничества он почувствовал незамедлительно: тираж альманаха сразу же был сокращён на тысячу экземпляров. В начале статьи мы уже процитировали письмо одного из авторов альманаха из Адамовского района. Другому автору, профессору, сократили гонорар за статью о Чехове, вычеркнув сумму, приходящуюся на разысканные им в архивах письма писателя: мол, не вы же писали эти письма…

Не хотим говорить ничего плохого в адрес коллег из «Оренбуржья», занявшихся новым для них делом в меру своего разумения, но и хорошо понимаем И.А. Бехтерева, который впервые за долгие годы, получив приличный оклад – 9,5 тыс. р. (зарплата, кстати, средней руки журналиста), всё же написал заявление об увольнении».

Основателя и главного редактора альманаха И.А. Бехтерева фактически выжили.

На заседании редакционного совета было предложено временно назначить главным редактором Наталью Юрьевну Кожевникову – пока не будет найдена более подходящая кандидатура. Но, как говорится, нет ничего более вечного, чем временное.

Н.Ю. Кожевникова засиделась в редакторах и стала наводить свои порядки.

После ухода И.А. Бехтерева несколько номеров (с № 22) сопровождались аннотацией «Авторский проект И.А. Бехтерева». С № 34 эта аннотация исчезает.

Тасуется редакционный совет. Избранному председателю писательской организации М.А. Кильдяшову никто не предложил стать членом редсовета, однако он должен был войти в него хотя бы как руководитель учредителя.

Из номера в номер печатались произведения членов редсовета Д.Е. Кан, П.Н. Краснова, П.Г. Рыкова, А.Г. Филиппова.

Замалчивались многие оренбургские авторы, в том числе, молодые, несмотря на то, что они отправляли материалы главному редактору альманаха.

Началась «дружба журналами» – подозрительно много в «Гостином Дворе» стало публикаций редакторов и сотрудников редакций других изданий. Более того, и сама Наталья Кожевникова недвусмысленно говорит: «Любимые издания – те, где я сама печатаюсь...» (Интервью Д. Кан с Н. Кожевниковой, ГД № 50, 2015г.)

Упал и общий уровень публикуемых материалов.

В «Гостином Дворе» при И.А. Бехтереве никогда бы не напечатали легковесную шелуху на патриотические темы, вроде:

«…Сильных духом и смелых в России не счесть:

Может быть, каждый сотый, десятый, девятый.

И в Донецк защищать грудью русскую честь

Полетел мой герой в телогрейке из ваты…».

(В.М. Молчанов, «Герой», ГД № 55, 2016.)

Не ко двору пришлись бы в прежнем альманахе и псевдомистические экзерсисы об архангеле, который прорежет лирическому герою «иную среду»:

«…Но пылающий меч Михаила

Мне прорежет иную среду.

По нему, как по бритве, над илом

Чёрной ночи, я в вечность уйду…».

(С.Н. Хомутов, «Вавилон», ГД № 54, 2016).

Также есть лирические герои, которые после «прорезывания» просятся обратно.

«…Гость видит: жизнь и тут не сахар,

И нам понятно, почему

Наш свет он посылает на фиг

И возвращается во тьму…».

(В.Г. Моисеев, «Свет ослепляет человека…», ГД № 53, 2016).

Даже неудобно напоминать главному редактору, что «сахар» и «нафиг» не рифмуется.

В 2014 году в состав учредителей альманаха был введен Дом литераторов.

Таким образом чиновники остроумно разрешили патовую ситуацию – учредители принимают решения большинством голосов. Прежде, если писательская организация была бы не согласна с предложениями министерства культуры, каждый остался бы при своем. Сейчас министерство имеет дополнительный голос в лице подведомственного бюджетного учреждения. Напомню, что Дом литераторов возглавляет председатель Оренбургского отделения Союза российских писателей В.М. Молчанов.

Впрочем, всё это только присказка. Сказка впереди.

С декабря 2016 года альманах не издавался – по официальным данным, не было денег.

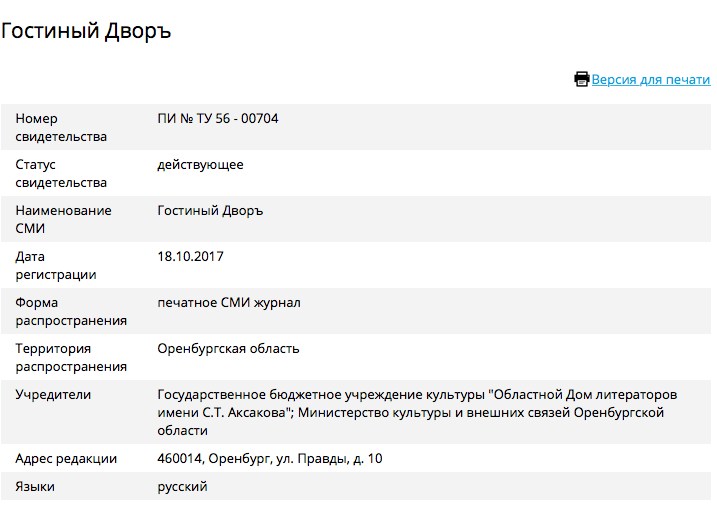

Осенью 2017 года редакция стала утверждать, что альманах якобы перерегистрирован в журнал.

Сразу возник вопрос – как он был перерегистрирован, если на это требуется согласие всех учредителей, а писательская организация ничего о перерегистрации не знает.

При проверке в реестре СМИ на сайте Роскомнадзора было установлено, что альманах «Гостиный Двор» по-прежнему существует.

Зато 18.10.2017г. министерством культуры Оренбургской области и Домом литераторов было зарегистрировано новое СМИ – журнал «Гостиный дворъ».

Прежде всего, по правилам дореволюционной орфографии следовало писать «Гостинный дворъ».

Во-вторых, куда делась Оренбургская региональная писательская организация Союза писателей России?

Получается, её просто лишили печатного издания, зарегистрировав СМИ с похожим названием и переориентировав туда финансовые потоки.

При этом, учредители хотят сохранить видимую преемственность с тем «Гостиным Двором», который стараниями И.А. Бехтерева приобрел серьезную репутацию в литературном пространстве. Этой репутацией и пользовалась Н.Ю. Кожевникова, а теперь добрую славу «Гостиного двора» хотят перекинуть на новоорганизованный фантом.

Ведь какое из двух СМИ, в которых учредителем является министерство культуры области, будет издаваться за счет средств Правительства Оренбургской области? Очевидно, что то, что с твёрдым знаком, но без писательской организации Союза писателей России. Возникает вопрос – как же дали зарегистрировать СМИ с участием государственного органа (министерства культуры), когда такое же СМИ уже зарегистрировано. По-хорошему, министерство должно было доказать, что у него хватит денег на издание и того, и другого «Двора».

Раз издание спонсируется областью, то и проблему придётся решать на уровне губернатора Оренбургской области Ю.А. Берга.

Ссылка на публикацию на сайте Союза писателей России "Российский писатель".

В.А. Пшеничников

Гололедица.

Записки пострадавшего

Прелюдия такова: нацепил я боты, обхватил коробку с двухнедельным мусором и два шага всего успел сделать от подъезда, два! – и вдруг лечу, куда боты, куда мусор, и в довесок – головой о ступеньку. А рука подо мной, кисть в обратную сторону завёрнута. Дыхание пресеклось, «мама» сказать нечем. Потом уже боль, юшка из носа. И вот на руке третий день тугая повязка из старого пододеяльника, кисть ломит, может, и трещина там, я не знаю, потому что в травмпункт обращаться не стал. Наверняка пожалею, но поделать ничего не могу: я боюсь врачей. Я им не доверяю и всегда уверен в одном: залечат. Тому и примеров тьма, но главнее всего именно эта уверенность.

А в голове – каша. Такая, что места не нахожу. Мысленно уже всё перебрал, ещё больше запутался и вот решил: стоп, надо письменно, по крайней мере, видно, откуда начал. С одними лишь намерениями можно, к примеру, весь день кружить по магазинам, а с продуманным списком уже через полтора часа становится ясно, каким всё же хламом завалены эти мини- и супермаркеты.

Теперь – перекур. Действительно больно.

Я и подохну, пожалуй, от курева, от этой соски поганой. Одного дня не выдерживал без неё даже в дни табачного кризиса – у цыган запасался то «Примой», то «Астрой», то «птичками» вьетнамскими. И вот тут я наверняка не один такой. Думаю, в том и проклятие всего рода человеческого состоит, что, твёрдо чувствуя грань, мы её туда-сюда переступаем и даже промышляем на той стороне без зазрения совести.

Левая рука у меня свободна, и сейчас я начну потягивать винцо. Я уже давно выпиваю по вечерам, а теперь это ещё и обезболивающее, надо. Но едва начну мямлить, повторяться, я писать брошу, подмена смысла и мне не нужна.

Теперь вот что надо сказать: это моя первая потеря трудоспособности за тридцать лет. Сам я уже давно не строю – мотаюсь по тендерным комиссиям, по уличным биржам, затачиваю сметы, заказчиков обхаживаю. А сейчас скорость не могу включить в «Ладе», первую передачу. Да и куда я с китайским пододеяльником на руке? Я не оправдываюсь, и первая потеря тут – просто подходящая фигура речи. Потому как что ни тронь – всё потери. Иную не успеваешь и осознать как утрату, не ёкнет и сердце, а другая мелочь вдруг так обездолит, до того осиротит – неделю обворованным ходишь, пока не сообразишь, что не одна эта мелочь тебя обескровила и обескрылила – а была череда их, незаметных или незамеченных, неосознанных, но безвозвратных. И хочется тогда полной ясности, окончательной, хотя бы задним числом, но не успевает она наступить, как открывается новая прореха и в другом месте.

Вот. Мне же ясности всю жизнь и не хватало: то не дожидался её, то не добивался, а чаще всего не узнавал – она была, а мне не верилось. Ну, тормознула сейчас вполне предсказуемая гололедица, сижу. А мог бы на том же самом месте ещё летом, в самую занятую пору, на огрызках каких-нибудь башку свернуть, на пивном мусоре, на резинке долбаной. Или около мусорных контейнеров собаки причиндалы бы оторвали, ходи я туда почаще. Нет, с потерей трудоспособности как раз ясность полная: не вдруг она приключилась. И даже ни одного звонка с фирмы, обходятся без меня. Но обиды нет. И не о том мои думки, не о том.

Закусил, перечитал – пока не повторяюсь.

Потасовал фотокарточки, вчера я их набросал целую обувную коробку, а самые свежие оказались десятилетней давности. Застолья, компании, бабы, алжирские партнёры с дружественным визитом – и ни одной семейной.

Из отцовского дома уехал я рано. В том возрасте люди разве что в армию года на два уходят, на учёбу отлучаются, а я уезжал навсегда. Сначала мореман дядя Кузя завёз меня в Челны, где я и в армию был призван, а после неё на строительстве «КамАЗа» остался, получил даже первые благодарности. Потом у нас с дядей Кузей был Уренгой, дальше – Ужгород, Волгодонск, вторые благодарности. Собрался уже в загранплавание, но моя заграница закончилась внезапно, как и вся привычная жизнь огромной несуразной страны.

По родным местам я скучал, конечно, прямо тоска ломала, но погостить вырвался только лет через десять – перед загранкой матери показаться, по родным местам побродить, в речке поплавать.

Сначала были застолья, разговоры долгие, а когда вырвался, наконец, с племяшами на увал, к речке, в луга, то нашёл свои заветные места обезображенными, опустошёнными – все до единого. Там, где козы проходили тропинками, проехались бульдозером и полгоры снесли, в лугах обнаружились площадки, срытые до бесплодного суглинка, с торчавшими превенторами, с чадившим низким факелом. Коз тут ещё водили, но теперь они паслись в других местах – начисто выстригли лесные полосы, окультурили метра на полтора от земли. Какие там опята, подгруздки – скотобой продуваемый. Я собирался показать племяшам, где мы устраивали наши игры, куда забредали одни, а куда с девчонками, но указать было не на что, измельчала и речка, перегороженная земляными плотинами.

А пить мне, кажется, расхотелось. Запястье ломит, пальцы сводит – ручку хоть к кулаку привязывай. Просто прервусь.

Посидел перед телевизором и всё-таки не утерпел, приложился.

Писать я начал, чтобы навести порядок в ушибленной голове, а надо ещё понять, откуда взялась сумятица. Ну, грохнулся неудачно – никто из соседей этого не заметил, да и стыдиться тут нечего. В первую ночь после травмы перебрал вискаря – уделал всю бутылку, наутро и освежиться не осталось. Пришлось тащиться в ближайший магазин, в ларёк даже, к которому раньше и не сворачивал ни разу. С пакетом случайным, с рублями в кармане. Гололедица ещё держалась, но и я не рискнул второй раз в те же боты соваться. Дошёл в кроссовках, протиснулся в павильончик, а чего ни спрошу – нету.

– А бывает?

– Откуда!

Или это вопрос был: откуда я такой взялся?

– Ну, давайте что есть.

– Что есть? У нас триста наименований!

– Выпить, закусить и в оконцовке живым остаться, – эти свои слова я ещё помню, а остальные перепутались, потому что на обратном пути и заварилась в голове каша.

Я вдруг увидел себя со стороны, представил, чем займусь в ближайшее время, и – впервые откровенно пожалел сиротину. Так жалко себя стало, что потом и на шутку свести не мог. И ни души рядом, ни ёжика в доме, ни кота, ни попугайчика. Пробовал так себя отвлечь: хорошо, что без открытого перелома обошлось, без больницы, тугой повязкой проблему решил – здорово, в самом деле. Но получалось: а если бы перелом, тяжёлая черепно-мозговая – тогда что? Да и кому, кроме себя, я нужен вообще, о чём раньше думал здоровой башкой, на что силы тратил?

И, как ни крутил, оказывалось, что всю жизнь все силы я сам потратил на то, чтобы убежать, скрыться от самой необходимости думать, принимать действительно значащие решения. Или я повторяюсь? Нет? Кажется, нет.

«Не пытайся пилить опилки!» – говорил мой вожатый дядя Кузя и каждый раз вкладывал в эти слова новый смысл. Он и увлёк-то меня не выправкой своей, не морской формой, а чудными и притом убедительными речами.

Мы уже были в Челнах, оформились во второе общежитие, завтра выходить на участок, а он всё шутит, височки подбривает. Я и не выдержал: тебе весело, ты своего добился, а я зачем сюда приехал, если ничего не знаю и не умею, кроме как ямы копать да скворечники сколачивать? Кузя попробовал шутить и дальше, но я не унимался, и он наконец посерьёзнел.

– Давай так, Витус, – начал размеренно, – сегодня мы в комнате вдвоём, а завтра тут ещё четверо поселятся. На людях ни твоё нытьё, ни мои нотации не проканают – неуместны. Не обязательно всем знать, что жизни наши, моя сухопутная и твоя взрослая, только начинаются. И на твои сомнения я отвечу коротко: воображение для человека важнее знаний, а интуиция – надёжней. А сильней здравого смысла и жизненного опыта что? Надежда! Ты это запомни и не дрейфь, в самом деле. Всё в тебе есть.

Через пару недель я полностью освоил обязанности подсобника, стал учиться сварному делу и гитарным аккордам, а Кузя и в общаге, и на участке оказался просто незаменимым, рвали его на части. Я сказал ему об этом сразу же, как осознал, в людной нашей комнате, и был прострелен неродственным взглядом. Я нарушил одно из важнейших правил: не комментировать походя жизнь.

Свою собственную натаску он объяснял коротко: четыре похода, отцы-командиры, два рундука книг, ни одну из которых нельзя было выносить дальше библиотеки. Ещё было названо имя, забытое мной сразу же. «Всё самое необходимое для жизни ты и сейчас знаешь, не в хоромах рос, – внушал дядя Кузя перед нашим отъездом. – Но читать придётся». Он не говорил «учиться». Послушай, прочитай, запомни, с вопросами зря не приставай, не слепой – вот так, примерно. Его жизненный минимум сводился к очень простым вещам: что имеешь – всем делись, играй и дерись честно, никому не жалуйся, слабых не задевай, что где взял – клади на место («не жни, где не сеял»), намусорил – убери за собой. Я пытался пристроить ещё какое-нибудь правило, но Кузя отмахивался: «И с меньшим уставом жизнь насквозь проживают, да какую! А праведного нет ни одного».

На «Атоммаше» он в два дня сошёлся с рыжей волжаночкой, чуть ли не на третий уехал с ней в Балаково, устроился там в речное училище, а единственную фотокарточку я получил от него уже в Африке. В форме Кузя выглядел на десять лет моложе. Его маленький сын, троюродный мой братан, тонул в бескозырке, а тётушка грозила двойней. «Жизнь продолжается!» – гласила надпись. У Кузиных она и сейчас идёт, а свою он закончил глухо, тупо, нелепо – взял и не вернулся с очередной рыбалки. Или мы просто чего-то не знаем. Может быть, доедала Кузю какая-нибудь ржа, и он, предчувствуя крайнюю свою немощь, избавил от мучений и себя, и родных. При его жизнелюбии это даже вероятней всего. В судьбу, тем более в случайность, он не верил, считал её утешением для безалаберных и слабовольных. А то, что мы оставались невредимыми в десятках аварий, так это потому, что каждую минуту были уверены: ударит именно здесь и сейчас.

Родня поминала дядю Кузю лет пять, и отец обязательно произносил: «Увёз у меня единственного сына, не дал самому выучить. Не благодарю – из-за него полубездетным жил. Но поминаю добром». Потом у него наворачивались слёзы, и он сокрушался: времена вроде бы дотошные, а сгинул человек без следа, даже поклониться нечему.

Теперь полубездетным стал я. Может быть, дед уже, да спросить некого. Когда-то с ночи заряжался: утром беру билет до Ужгорода и еду к своей… Но даже до билетных касс ни разу не доходил. Назавтра решимость быстро растворялась в суете, силы тратились на принятие совсем других решений. А потом как-то и заряды иссякли. Закрылась тема. Нет, не так – на многие годы стала источником виноватости, но при этом и самый пустой день как бы наполняла смыслом и содержанием.

На какое-то время Кузя зарядил – заразил – меня уверенностью: нечего выдумывать, ничего не надо искать, смысл жизни в ней самой – и точка. Украшать её не надо – это всё для тех же безалаберных и безвольных. Если искать смысл, то здесь и сейчас: в проживаемой минуте, переживаемом моменте, в возникшей ситуации. Даже не искать – угадывать, так говорил он. И при этом не бояться ошибиться. Ты ошибся – другой угадал, кто-нибудь да угадал, но отточить своё чутьё ты можешь только сам, никто тебе не помощник, слова только запутают всё. Но если сало в башке есть – придёт и к тебе, и ты каждый день будешь начинать так, словно бы уже проживал его и уже делал ошибки, которые только собираешься совершить.

Вчера я уснул на диване одетым. Прилёг, вытянулся – и всё, и нет меня. Ни кошмаров, ни сновидений – наверное, устал от писанины и хорошо устал. Мне и сейчас весело от того, что взялся порядок в башке наводить, смысл искать потерянный, и нашёл его – в самом писании и нашёл, в преодолении немощности своей, боли, и не важно, что при этом выводила покалеченная рука. Наверное, можно было вообще взять и переписать «Хаджи Мурата» любимого.

Позавтракав, я даже книжками обложился, и в ту, и в эту заглядывал, пока не сообразил, что не просто читаю, а как бы сравниваю – Мопассан-то ещё! Ну и развеселился. Взял и письмо родным настрочил, одно на всех: «Куда боты, куда мусор, и головой о ступеньку – тюк!» Сейчас вот побреюсь, приоденусь и пойду на почту – в доме ни одного конверта.

Повязку я уже размотал. Пальцами хоть на рояле играй, но боль в суставе засела: ни толкнуть, ни потянуть – боль простреливает. Запястье куда ни прислони – жёстко. Писать можно только с повязкой, но это потом, после. А то эластичный бинт куплю, была где-то поблизости аптека.

Отвлечься, не думать – это дела не решает.

С фирмы приезжали сразу четверо. Фрукты, ветчина, сыр, плетёнка с вином. Новостей нет, мусолили мою оплошность. Хотя, как выяснилось, я ещё легко отделался: у других и переломы, и сотрясения, и битых машин пять.

Уехав со всеми, через час Ольга вернулась и осталась на все выходные. Вытащили рухлядь, очистили стены, промыли углы. Рука болит, но не смертельно. Диван передвинули и поменяли ему и род, и пол – кроватью сделали. На его место будем подбирать два кресла и столик. Архитектор в Ольге не умирал: эскизов набросала – не поспоришь. Сегодня вызывал для неё такси, а завтра поедем вместе. Я уже покружил по двору – могу и заднюю скорость включать.

Оказывается, она и в эту тетрадь заглянула.

Вечером вернулась, как домой, с пакетами. Выложила продукты и протягивает мне представительский набор от партнёров, блокнот и фирменную ручку. «Пиши здесь, я больше ничего не хочу читать». Оказывается, приметив мою тетрадь сразу, она добралась до неё во вторую нашу ночь. Я дрыхнул, а она читала и плакала, не знает сама от чего. «Ты – мой главный человек с художеством, никому теперь не отдам!» Сейчас спит она, а у меня есть вот эта, последняя чистая страничка школьной тетрадки.

Ответных признаний Ольга пока что не потребовала, но это потому, что и сама «с художеством». Представляю, как будет она время от времени открывать подаренный ежедневник, искать откровения там и непременно «с художеством». Я вижу, что может она стать и верной, и преданной на всю оставшуюся жизнь, не знаю только, как быть с правами, которые она уже предъявила на меня. Эту тетрадь я замылю сегодня так, что на глаза ей никогда не попадётся. А лучше изорву, сожгу и пепел развею.

Так, но почему же и теперь не могу продолжать легко и резво, как начинал? Каша в голове не расхлёбана – это я чувствую. И никто не заглядывает мне через плечо и не заглянет.

Зато я знаю, что напишу в парадном блокноте. Теперь я как будто обязан в нём писать, но мне и самому уже хочется. Для начала расскажу Ольге – а писать буду для неё, – как всю жизнь до нашей встречи мне хотелось ясности, а оказалось – тепла. Или уюта, или даже любви – смотря что ещё выведет моя выздоравливающая рука.

с. Курманаевка, Оренбургская область

Еще статьи...

- Интервью М. Кильдяшова с художником Геннадием Животовым в газете "Завтра"

- Члены оренбургской писательской организации Союза писателей России приняли участие в вечере памяти поэта Ю.М. Орябинского

- Рабочая встреча с главным редактором журнала "Военное обозрение" А.В. Дробышевским

- Встреча А.И. Чернышёвой с читателями